埼玉県こども動物自然公園・田中理恵子園長

現在、コアラを飼育している動物園は日本国内に7か所あります。中でもコアラの飼育や繁殖の実績が豊富なことで知られるのが埼玉県こども動物自然公園です。ここでは、コアラだけでなく、カンガルー、ワラビー、クオッカなど、オーストラリアの珍しい動物たちが数多く飼育されています。現地の動物園を訪問したり、野生動物を観察したりという経験もあるという田中理恵子園長に、オーストラリアの動物たちの飼育を通して見える野生動物の未来像や動物園の役割について伺いました。

コアラ、クオッカなどオーストラリア特有の動物たちを飼育

Q 田中園長の現在のお仕事について、教えてください。

A 埼玉県こども動物自然公園で、動物飼育や動物展示、運営など管理全般を担当しています。園長という立場になってからは、主に飼育スタッフの育成・管理の仕事も多いですね。ほかにもNHKラジオの「子ども科学電話相談」の質問に答えたり、学校などで「飼育係の仕事」「動物園の役割」などをテーマとした講演をしたりすることもあります。

現在は、「動物福祉(Animal Welfare)」という考え方が世界的に広がっていて、飼育動物の健康的かつ豊かな生活を特に意識して飼育することが動物園に求められます。英語で「エンリッチメント」と表現するのですが、例えば、動物の種によってはエサをあげる際もただエサ箱に食材を並べるだけでなく、ちょっと隠したり、高いところに置いたりして、動物たちに探させるようなことをします。これは嫌がらせをしているわけではなくて、できるだけ野生と同じ行動を引き出したり、本来の能力を使ってもらう、という狙いがあります。

Q 埼玉県こども動物自然公園には、オーストラリアの動物たちを数多く飼育しています。現在は、どのような動物たちがいますか?

A コアラ、カンガルー、ワラビー、フクロモモンガ、チビフクロモモンガ、クオッカなど有袋類だけで8種類の動物がいます。ほかにもインコ、エミューなどオーストラリア特有の鳥たちもいます。園内の「東園」と呼ばれるエリアで、オーストラリアの動物たちを数多く飼育していて、そこで各動物たちの特徴や暮らしなどを知ることができます。

コアラ舎には、コアラに関する情報が展示されている

Q オーストラリアの動物たちを積極的に受け入れるようになったきっかけはありますか?

A コアラが日本に初めて来たのは、1984年のことです。そのときは、東京都の多摩動物公園、愛知県の名古屋市東山動物園、鹿児島県の鹿児島市平川動物公園に2頭ずつ来園しました。その後、埼玉県こども動物自然公園で、1986年に雄2頭、1987年に雌4頭のコアラを受け入れました。

埼玉県とオーストラリアのクイーンズランド州が姉妹提携をしたことが縁で、来園が実現しました。その後、カンガルーやオーストラリア由来のカモの仲間なども到着して、「東園」がオーストラリアの動物エリアになっていきました。

「東園」で飼育しているシマオイワワラビー

Q コアラ、クオッカなどオーストラリア固有の動物たちの魅力を教えてください。

A 哺乳類では、なんといってもお腹に袋があることですよね。有袋類は、オリジナリティが強くて、飼育や繁殖の方法も独特です。コアラも有袋類なのは、ご存じですよね? 埼玉県こども動物自然公園は、小型有袋類の飼育経験が豊富で、その技術はオーストラリアから評価されています。

その成果もあって、開園40周年にあたる2020年3月に、オーストラリアのフェザーデール生動物園から4頭のクオッカ受け入れに許可をいただきました。クオッカは、「世界一しあわせな動物」として知られています。キュッと上がった口角と硬い草を食べるために発達したアゴから笑っているように見えるため、SNSなどで世界的に人気が広がりました。

野生のクオッカは、現在オーストラリア本土に約3,000頭、南西部のロットネスト島に1万から1万2,000頭が生息しています。当園では、クオッカの繁殖に毎年成功しており、現在は来園した4頭の倍にあたる9頭の親子が元気に暮らしています。

小型有袋類のクオッカは「世界一しあわせな動物」と言われている

オーストラリア人は固有の野生動物を守る意識が強い

Q オーストラリアの動物たちの飼育にあたり、大変なことはありますか?

A オーストラリアは、個性的な動物たちを守る意識が非常に強く、オーストラリアの固有種を現地から導入する際には、細かい基準をクリアしなければなりません。当園の場合は、充分な飼育スペースの図面、飼育管理計画書はもちろん、所在地である埼玉県東松山市の年間気温や湿度なども提出しました。

飼育にあたり大変なのは、やはりコアラでもクオッカでも個体によって性格がまったく違うことです。のんびり屋さんもいれば、アグレッシブな個体、神経質な個体もいます。それぞれの個体にとって何が大切かを考え、のびのび暮らせる豊かな環境を用意できればと日々試行錯誤しています。

飼育されているコアラは年齢も性格もいろいろ

Q 埼玉県こども動物自然公園のおすすめの楽しみ方はありますか?

A 動物たちだけでなく、オーストラリアのカルチャーに触れる機会にもなったらいいなと工夫をしています。たとえば、オーストラリアの動物の展示周辺にはオーストラリアのアートに着想を得てスタッフが描いた絵があちらこちらにあります。

また、毎年1回、オーストラリアフェアを開催しています。当日は、特別なおみやげやフードを販売したり、オーストラリアにちなんだイベントを開催したりしています。過去には、オーストラリア先住民の伝統楽器ディジリドゥをみんなでつくって演奏するワークショップを開催したり、フェイスペイント体験などを実施したりしました。また、オーストラリアの動物たちを探して回るスタンプラリーなども行っています。コロナ禍で一時的に開催できない時期もありましたが、2023年から無事再開することができました。

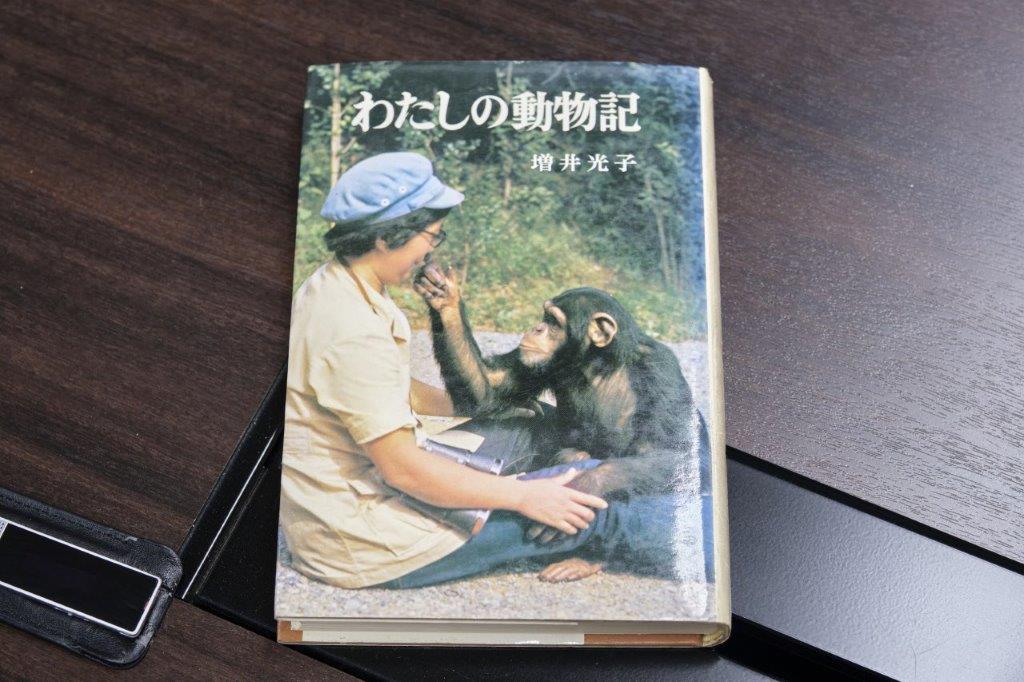

きっかけは増井光子さんの『わたしの動物記』

Q では少し過去を振り返っていきます。田中園長が動物園で働こうと思ったきっかけは?

A もともと動物が好きで、小学生の頃から動物園の飼育係になりたいと思っていました。イヌ、ネコにはじまり、カエル、ヘビまでとにかくあらゆる動物が好きで、学校帰りに小動物や虫を捕まえては、家に持って帰っていました。たぶん近所ではちょっと変わった子でしたね(笑)。

動物園の飼育係になりたいという気持ちが固まったのは、小学校5年生のときにもらった増井光子さんの『わたしの動物記』という本がきっかけです。増井さんは上野動物園などで園長を務めた方で、この本を読んで「飼育係ってやっぱり楽しそうだな」と思いました。

飼育係になるきっかけとなった書籍『わたしの動物記』(増井光子著/ポプラ社刊)

その後も中高生の頃は、動物関連の本をたくさん読みました。図書館の動物コーナーを片っ端から制覇していたと思います。また、母親が絵本を売る仕事をしていたこともあって、「本にはお金を使いなさい」とよく言われていました。当時(1980年前後)は『野生の王国』など野生動物をテーマにしたテレビ番組も人気で、よく見ていた記憶があります。

埼玉県こども動物自然公園を初めて訪れたのは、高校2年生のときでした。1980年のオープン当日に行きました。もともとこのエリアが地元だったので、「夢のような場所ができた」と思いましたね。私はここがすっかり気に入って、高校3年生のときには募集もないのに「アルバイトさせてください!」と直訴して、飼育のお手伝いをしていました。

その後、大学進学のタイミングになり、動物園の飼育係になるには、どのような大学に進めばいいか悩みました。そこで、当時の東武動物公園の園長に電話して、進学相談をしました。するとひと言、「大学の畜産学科へ行きなさい」とアドバイスをもらい、最終的に東京農業大学農学部畜産学科に進みました。

大学在学中も埼玉県こども動物自然公園で飼育係のアルバイトをしていました。一時的に欠員が出ると大学をサボって2週間くらい連続で勤務したりしていましたね。そこで顔を覚えてもらって、卒業のタイミングで動物園を管理する埼玉県公園緑地協会の募集があることを教えてもらい、1名の枠に滑り込むことができました。それが1986年のことで、私は当園に初めて来たコアラと同期入園したことになります。

「コアラ担当はユーカリ屋さんだよ」

Q 採用当初からコアラと縁があったのですね。その後、オーストラリアの動物たちとは、どのような接点を持つようになりましたか?

A 就職後6年経ってから、コアラなどがいるオーストラリアの動物担当になりました。とてもワクワクしていたのですが、当時のコアラ担当からは、「コアラ担当はユーカリ屋さんだよ」と言われました。確かに、コアラ担当は、餌となる20種類以上のユーカリをまず覚えなければなりません。コアラの各個体を覚えるよりずっと難易度が上がります。コアラにも個体ごとに好みがあり、こちらもそれに合わせてエサを用意する必要があります。前日に気に入っていた種類のユーカリをあげると、当日はもう食べなかったり……本当に難しいんです。

あとは、朝出勤したら、夜に録画してあったビデオをひと通り確認をします。どの個体が何時ごろ、どのくらい動いていたか、どこで水を飲んだか、すべて記録するのです。当時のコアラ担当は、ビデオ確認とユーカリ確認で1日が終わるわけです。

そういう話を事前に聞いていたので、「コアラ担当か……大丈夫かなぁ」と思った時期もありましたが、実際に担当してみるとやはり面白いわけです。繁殖にも成功していたので、生まれたところから成長していく様子まで、知らないことばかりで、どんどんコアラを知りたくなるのです。そこで次第にオーストラリアで野生動物の生活を見てみたいなと思うようになりました。

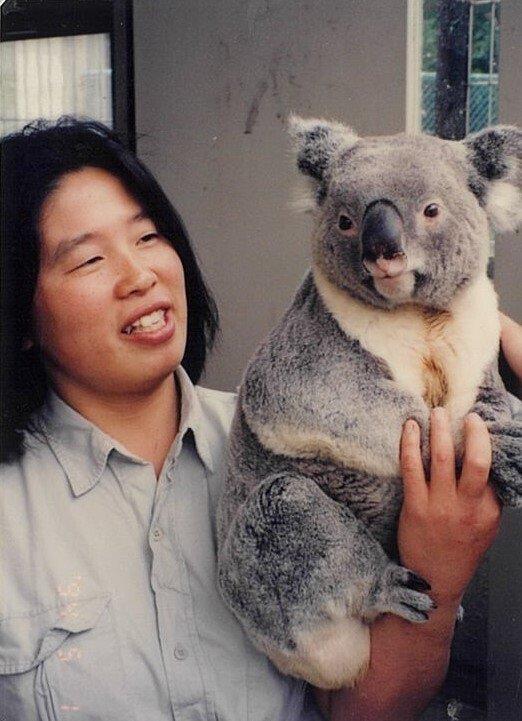

コアラなどのオーストラリアの動物担当時代の1991年ごろ

Q 実際にオーストラリアに飼育の視察に行った経験はありますか?

1990年代から2000年代にかけて、何度もオーストラリアを訪れて、野生動物を見たり、動物園巡りをしたりしました。研修というわけではなく、当時はすべてプライベートな旅行でした。ノーザンテリトリーのカカドゥ国立公園に行ったり、野生の鳥やコアラやクオッカを見に行ったりしたこともあります。

カカドゥ国立公園では、友人とキャンプをしていたのですが、周りにたくさんの野生動物の存在を感じました。本当に豊かな自然と生き物がたくさん。そういう感覚なんです、オーストラリアの国立公園は。あと、オーストラリアには、野生のコアラがなぜか高密度で生息している地域もあるんです。公表されていない場所なのですが、メディアの情報を頼りにGoogleMapsで突き止めて、訪れました。当時そこには、豊かな土壌による栄養価の高いユーカリが生えているといわれていました。

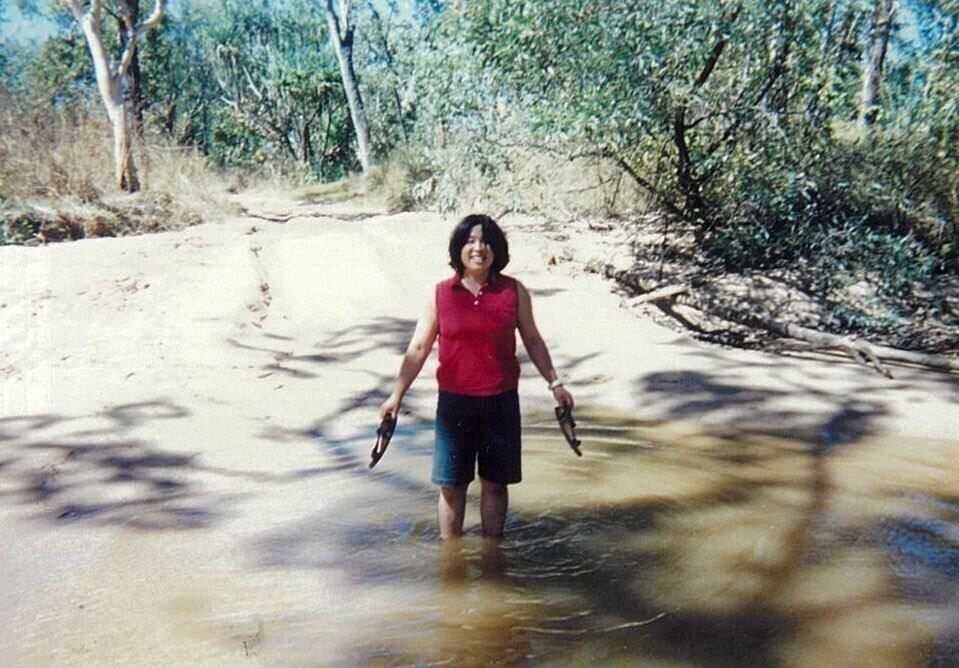

カカドゥ国立公園にて(1999年)

オーストラリアの動物園で気に入っているのは、メルボルンのヒールズビルサンクチュアリですね。そこは、周りの自然と一体化したような動物園で、緑豊かな敷地内にポツン、ポツンと動物たちが展示されているんです。その飼育法や展示法はすごく勉強になりましたね。あとは、特定の動物目当てに現地に行くこともありました。ナンバット(フクロアリクイ)を見に、パース動物園を訪れたこともあります。動物園に行くと現地の飼育係さんと仲よくなって、情報交換につながることも多いですね。やはり同業者なので、シンパシーを感じるというか。そのためにも英語の勉強はマストになりますね。やはり飼育に関する文献も情報も英文が多いので。私も英会話を真剣に習っていた時期もあります。

オーストラリアの友人の農場で(1999年)

飼育にあたり現地とのつながりは必須

Q コアラやクオッカなど特定の動物に関して、指導を受けたり、情報交換をしたりすることもありますか?

A コアラやクオッカなど、オーストラリアから正式に贈られたような動物に関しては、担当する飼育係が一定期間の研修を受ける必要があります。獣医も飼育係も現地の動物園に1週間滞在して研修を受けます。先輩の中には、1か月以上、現地で研修を受けた飼育係がいましたね。当然ながら、研修はすべて英語です。エサはどのくらい、部屋の環境はこうと細かく指導されます。

先ほどもお伝えしたのですが、コアラの飼育は、導入先のそれぞれの州や動物園と同意書を結び、それを遵守した方法で行います。また、研修を受けた動物園からおそわった管理方法が基本となるので国内の動物園でも飼育管理の方法は多少違います。それほどコアラは厳重に管理されています。

オーストラリアの人たちは、小さいころから野生動物を保護する経験が日本人より豊富なので、このあたりの対応には慣れていますね。野生性を守りながら、動物を育てる感覚が自然と身についている気がします。例えば、オーストラリアの書店には、有袋類の動物を拾ったらこうやってケアしましょうという本が売っているんです。これには驚きましたね。

オーストラリアの動物たちを飼育している「東園」エリアにはユニークなサインも

動物園で動物たちの匂いを感じてほしい

Q 動物園のスタッフは、飼育する動物に関するさまざまな情報発信を行っています。その際に意識していることはありますか?

A 情報発信は常に重要だと考えています。埼玉県こども動物自然公園でも公式サイト、Instagram、X(旧Twitter)など、さまざまなSNSを用いて、情報発信を行っています。また、幼稚園・保育園から小学校、中学校、高校、大学まであらゆる教育現場でお話しをさせてもらっています。

特に野生動物の保全や生物多様性などについて話すことも多いですね。気候変動や環境破壊によって、世界中の野生動物たちがいまどのような状況におかれているかを知り、それを家族やお友達にも伝えてほしいという願いがあります。

あとは、何よりも動物園を訪れて、動物たちの匂いを感じてほしいですね。コアラにもキリンにも独特な匂いがあります。発情しているときや体調が悪いときは、匂いも変わります。飼育係はそのあたりの感性も必要になります。五感で動物を知ることも子どもたちにとっては、勉強になるのではないでしょうか。

また、コアラやクオッカなど、基本的に夜行性の動物たちは、晴天の日よりも少しくもりの日くらいのほうが活発に行動しています。天気が悪い日の動物園はそんな見方もできますし、比較的空いているので狙い目かもしれません。酷暑の日中に、暑さに弱い動物たちを陽が当たる場所に出しっぱなしにはしません。クーラーが効いている部屋と自由に往き来できるようにして彼らに快適な場所を選ばせるようにします。ですから、タイミングによっては、動物たちが見える場所に出て来ないこともあります。それでも怒って帰るようなお客さんは少なく、みなさん理解してくださいます。動物たちができるだけ自由に快適に過ごせるように工夫している動物ファーストの飼育方法もぜひ知っていただきたいです。

普段は木の上で生活しているコアラ

Q 豪日交流基金の助成を受けたクイーンズランド州ユガンベ博物館との交流も含め、オーストラリアの動物たちの飼育を通じて、オーストラリアの人々とどのような関係を築いていきたいですか?

A コロナ禍の2021年に、ユガンベ博物館によるアボリジナル・ピープルのカルチャーを紹介するオンラインイベントを開催しました。これは、ゴールドコーストにある「ドリームワールド」の元園長にして、クイーンズランド州動物園水族館協会元会長のアル・ムッチさんという方が協力してくださいました。

オンラインイベントでは、クイーンズランド大学獣医学科のスティーブ・ジョンストン教授によるコアラの繁殖についての講演なども行われました。これは、コアラやクオッカなどオーストラリアの動物を数多く飼育し、現地の関係者とつながりが培われた当園だからこそ実現できたイベントだったと思います。

「東園」のカンガルーエリア

コロナ禍も明けたので、今後はリアルの場で同様のカルチャー交流イベントを開催したいと思っています。オーストラリアの人々にもぜひ当園を知ってもらいたいですね。

生物多様性や地球環境に興味を持つきっかけを与えたい

Q では最後に、コアラやクオッカなどオーストラリアの動物たちの飼育を通して、実現したい夢や目標はありますか?

A 埼玉県とクイーンズランド州の姉妹州関係を大切にしながら、さらに多くの動物たちを受け入れていきたいですね。動物の受け入れは、簡単ではなくて、1種類を受け入れるのに、5年がかりで計画することも珍しくありません。ただ、人間にも多様性が重要なのと同様で、さまざまな動物に直接出会って、知って、地球規模で生物多様性について考えられるような人を増やすことに少しでも貢献できればと思います。

重複になりますが、気候変動や森林火災などで、オーストラリアの野生動物が暮らす場所が少なくなっています。これはコアラ舎に掲示している人工衛星の写真でも明らかです。「昔は野生のコアラもいたよね」とならないように、誰もが環境問題や野生動物の問題を自分ごととして考えてほしいと思います。特に子どもたちは、知りたいことがあったら、いつでも動物園に聞きに来てほしいです。最初は、夏休みの課題テーマ探しでいいんです。そこから動物の多様性や地球環境について考えるきっかけを与えることも動物園の大切な役割だと思っています。

埼玉県こども動物自然公園では、2019年から2020年にかけて、オーストラリア森林火災への募金を募っていた。

【取材協力】埼玉県こども動物自然公園

埼玉県東松山市にある自然動物園。コアラ、カンガルー、ワラビー、クオッカなどオーストラリア固有の動物たちを数多く飼育している。毎年「オーストラリアフェア」を開催し、オーストラリアにちなんだカルチャー体験イベントなども行っている。

オーストラリアの珍しい動物についてもっと知りたい方は: