英米の文化に比べ、日本人にはまだあまり馴染みのないオーストラリアの文学や演劇ですが、近年は世界的な評価を受ける作品も多数生まれています。最近は、先住民やアジア系移民、日系移民を題材にした演劇が話題になっており、日本でも上演されています。1990年代からオーストラリアの演劇や文学の研究を続ける早稲田大学の佐和田敬司教授は、オーストラリアの戯曲を翻訳した『オーストラリア演劇叢書』シリーズを手がけ、その魅力を日本人に向けて発信しています。佐和田教授に、オーストラリア演劇の過去・現在・未来について聞きました。

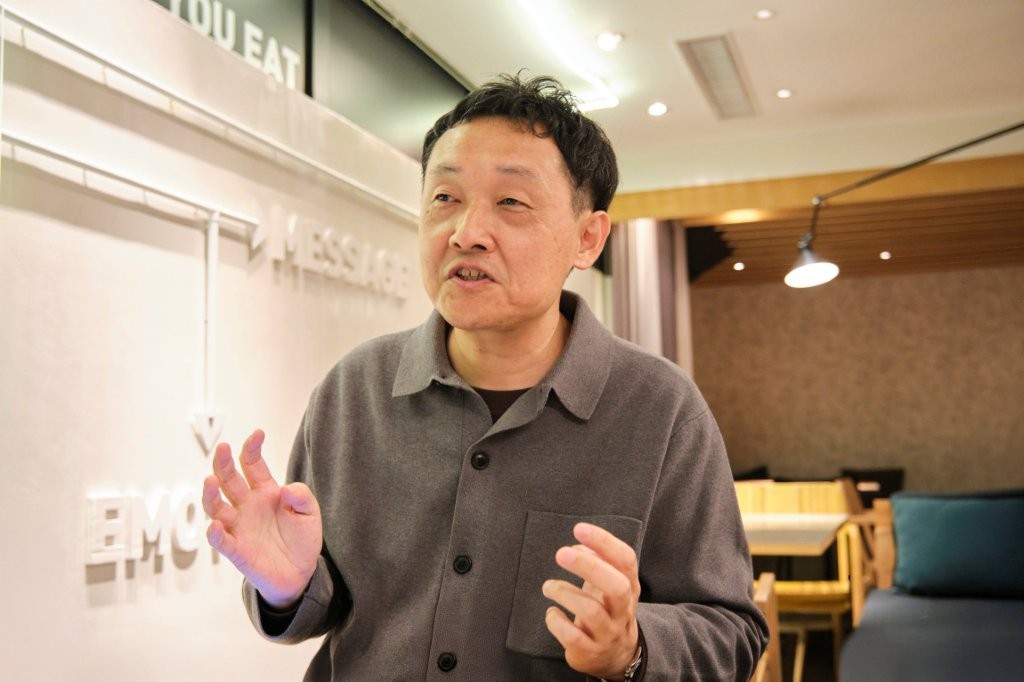

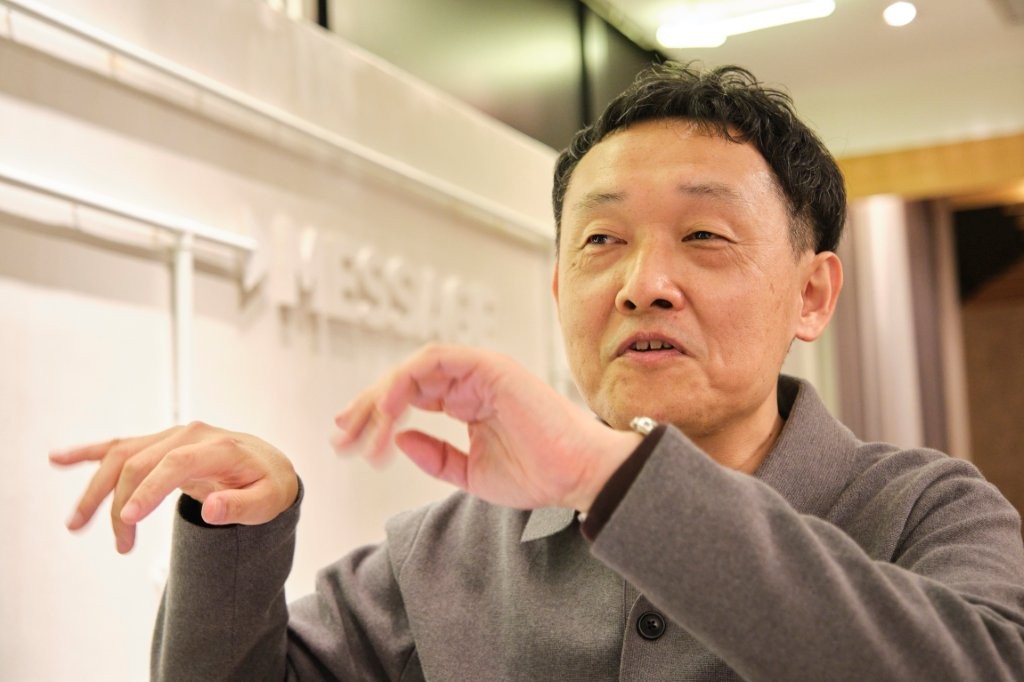

— 佐和田先生は、オーストラリアの戯曲の翻訳、出版を継続的に行われています。日本でオーストラリアの演劇・映画を紹介してきた活動について、お聞かせください。

私は現在、早稲田大学でオーストラリアの文学や演劇について研究をしています。学内のオーストラリア研究所で、研究員をしていたこともあります。オーストラリアを意識するようになったきっかけは、幼少期にさかのぼります。英語学者だった父が、オーストラリアやニュージーランドの英語について研究しており、子どものころに家族で短期間シドニーに滞在した経験が心のどこかに残っていました。

私は早稲田大学第一文学部(当時)に進学し、英文学を学び始めるのですが、当時の日本の大学では英文学といえば、イギリス・アメリカが中心で、オーストラリアの文学を学ぶという発想すらありませんでした。オーストラリアといえば、コアラ、カンガルーというイメージで、ハネムーン旅行でゴールドコーストに行くことはあっても現地の文化を学ぼう、ましてや文学や演劇を学ぼうという学生は皆無でした。

一方で当時、私の父はオセアニアにまつわる文化や芸術などさまざまな事象をまとめた『オーストラリア・ニュージーランド英語文化大辞典』という分厚い辞典の制作に取り組んでいました。それを手伝ううちに、私もオーストラリアの文化や歴史に興味を持つようになります。そして、大学で学ぶ英語圏の文化に、オーストラリアが含まれていないのはなぜだろうと思うようになっていきます。

『オーストラリア・ニュージーランド英語文化大辞典』

その後、私は早稲田大学の大学院文学研究科演劇学専攻に進み、オーストラリアの文学や演劇について知識を深めてきます。そして、大学院博士課程に進学するタイミングで、早稲田大学演劇博物館の助手となり、図書館に所蔵してあったオーストラリアの戯曲を読みあさる日々を送ります。その中で、ショックを受けるような作品があって……。それが、オーストラリア人の劇作家ジョン・ロメリルの『フローティング・ワールド』という作品でした。

第2次世界大戦中の日本とオーストラリアの関係を描いたこの作品は、かつて日本軍の捕虜だった元オーストラリア兵が、妻との日本旅行中に戦争の記憶に苦しめられるという非常に重いテーマを扱っていました。日豪の戦争の記録を日本人はもっと知るべきだと思った私はこの戯曲を翻訳しようと決意し、『オーストラリア演劇叢書』という今でも続いているシリーズの第1巻 として、この作品の翻訳版を1993年に出版しました。

『オーストラリア演劇叢書第1巻 フローティング・ワールド』

出版後、1995年に行われた東京とメルボルンの国際芸術祭で、『フローティング・ワールド』の日本語版が上演されました。同時にメルボルンの劇団は、長崎の原爆投下を題材にした作品を上演しました。第2次世界大戦終結50周年のタイミングで、お互いの国の言葉で書いた戯曲を交換して上演し、戦争の記憶を共有するという深い意味を持つ企画でした。

当時、日本では戦後50周年という節目で多くの戦争演劇が上演されていました。しかし、若い世代の関心は薄く、『フローティング・ワールド』への反応もまずまずという感じでした。一方、オーストラリアでは公共放送局SBSのニュースで取り上げられ、また新聞でも「この公演は何千回もの謝罪に値する」という見出しの記事が掲載されました。日豪での戦争に対する記憶の差が、これほどまでに大きいことに私は驚きました。

この公演は、私にとって大きな転機となりました。これをきっかけに、オーストラリアの演劇をもっと日本に紹介すべきだという使命感を持つようになります。ちょうどこのタイミングにあたる1995年から98年まで、シドニー大学に留学し、現地でもオーストラリア演劇について、知識を深めました。その後、1998年に、『オーストラリア映画史 映し出された社会・文化・文学』(オセアニア出版社)という著書も出版しています。

『オーストラリア映画史 映し出された社会・文化・文学』

オーストラリアから日本に帰国後、忘れられない仕事となったのが、2002年に日本の東京国際芸術祭で上演された先住民演劇『ストールン』です。この作品は、アボリジナルの子どもたちが強制的に家族から引き離された「ストールン・ジェネレーション」の実話をもとにしたものです。

日本では先住民問題は可視化されにくく、異国の話と捉えられがちですが、演劇という形で表現することで、多くの観客が自分ごととして受け止めてくれました。字幕翻訳を手がけ、オリジナル版と日本版の2つを同時期に上演できたのは、私にとっても大きな経験でした。上演にあたり「オーストラリア先住民の演劇を日本でどう紹介すべきか」とさんざん悩みました。オーストラリアの演劇関係者からは、「アイヌの俳優をキャスティングすべきでは?」という提案を受けたりもしました。このときの苦悩こそが、今も続く大切な研究テーマだと思っています。

その後、2003年には、Ancient Futureオーストラリア芸術祭でアボリジナルの戯曲『アップ・ザ・ラダー』の上演にも尽力しました。これは、アボリジナルの「テントボクサー」の物語で、お祭りの見世物として行うボクシングのリングを舞台に、腕一本でのし上がっていく男の姿を描いています。

2006年の日豪交流年には「ドラマチック・オーストラリア」という演劇イベントの実行委員長を務め、オーストラリア演劇を通じた文化交流を推進しました。この頃には、かつての「コアラとカンガルーの国」というイメージは薄まり、多様で深い文化を持つ国としてのオーストラリアが、ようやく日本でも認知され始めていたと思います。

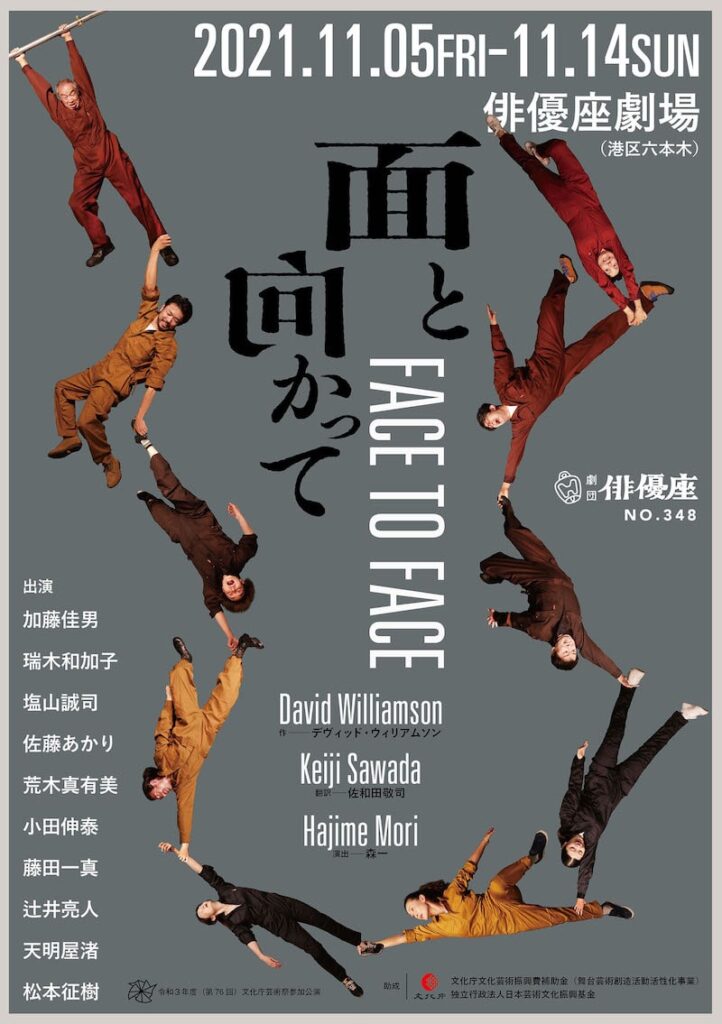

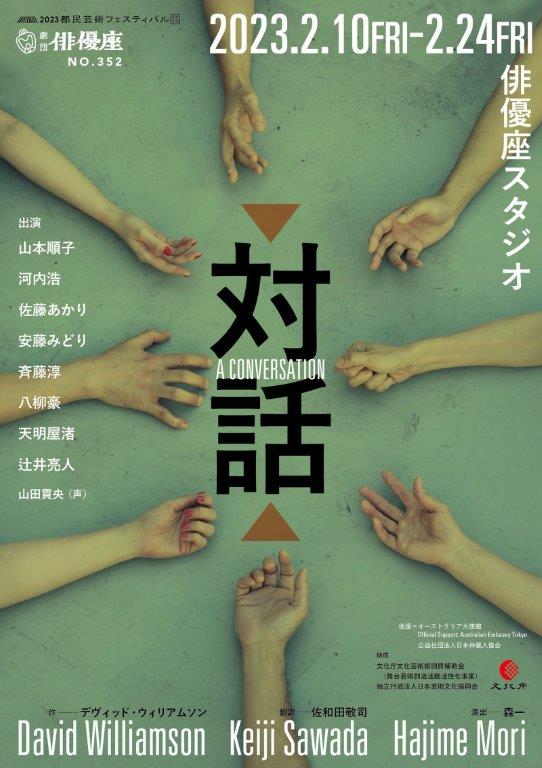

2021年には、オーストラリア特有の「修復的司法(Restorative Justice)」をテーマにした演劇を紹介しました。オーストラリアではこの考え方が司法制度に取り入れられており、加害者と被害者が対話を通じて関係修復を図る仕組みが整備されています。オーストラリアの著名な劇作家デビッド・ウィリアムソンがこの実践を取材した戯曲3部作を発表し、このうち2作品を日本でも上演したところ、大きな反響を呼びました。

劇団俳優座による『面と向かって』と『対話』

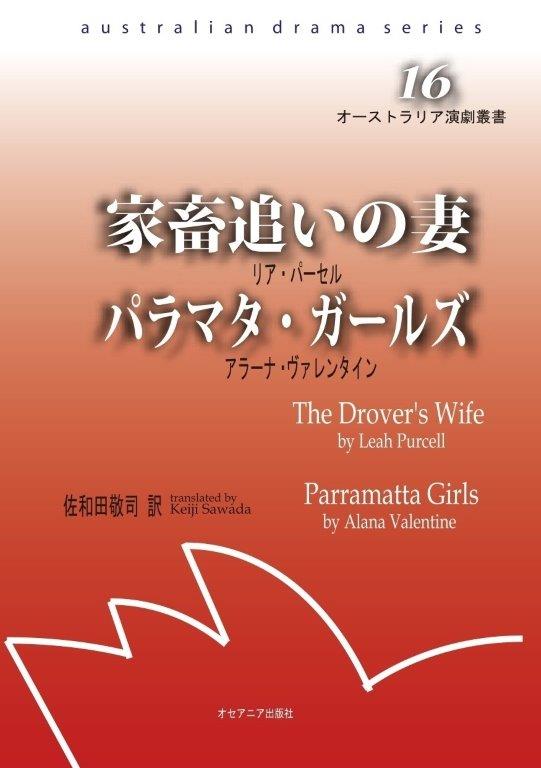

さらに、2024年2月に東京・渋谷のユーロスペースで行われたオーストラリア先住民映画祭のプロジェクトに参加し、アボリジナルの俳優で劇作家のリア・パーセルが監督を務めた映画『家畜追いの妻 モリー・ジョンソンの伝説』を上映することができました。この映画の原作にあたる戯曲も、2025年7月に日本で上演されました。

『オーストラリア演劇叢書第16巻 家畜追いの妻・パラマタ・ガールズ』

リア・パーセル

最近、力を入れているのは、日本生まれでオーストラリア在住の写真家金森マユさんの舞台作品『ヤスキチ・ムラカミ〜遠いレンズを通して 』を日本に紹介することです。これは、戦前にオーストラリアに移民として渡った村上安吉という日本人の物語で、これが日豪の歴史を知る上で非常に興味深い作品になっています。

現在は、豪日交流基金の助成を受けて、『ヤスキチ・ムラカミ〜遠いレンズを通して』に関する書籍を出版する予定です。ほかにもオーストラリアの演劇や文学を紹介する活動を続けています。特にアジア系オーストラリア人作家の演劇に関心があります。

— オーストラリアの演劇、映画、文学の中で特にご専門としている分野・カテゴリーはありますか?

オーストラリアの先住民や移民難民などを扱った現代演劇作品に関心があります。私から見るとオーストラリアの演劇は、すべてが現代演劇であるとも言えます。オーストラリアの歴史を振り返れば、流刑植民地として建設されると、まずは囚人や軍人が舞台に立ち、当時イギリスやアイルランドで上演されていた芝居を演じ始めました。これがオーストラリアの演劇文化の起点とされています。

その後、シドニー・オペラハウスなどの立派な劇場はできたものの、1970年代まで上演作品の大半は依然としてイギリスやアメリカの戯曲で、オーストラリア人劇作家の作品はごくわずかしか取り上げられませんでした。その一方で、1960年代から小劇場を中心にオーストラリア人の声を舞台に反映する動きが出ます。ここで生まれた現代演劇の流れが現在まで続いていると私は考えています。

また、翻訳を通したクロスカルチュラル演劇の可能性を探究することも私にとって大きなテーマになっています。そのきっかけとなった作品が、先ほども紹介した先住民を題材にした演劇『ストールン』です。私は、2002年にこの作品を東京国際芸術祭に招聘・上演する大きな仕事に携わりました。

この戯曲は、「ストールン・ジェネレーション」というオーストラリア政府の政策で家族から引き離されたアボリジナルの子どもたちを題材にしたもので、女性劇作家ジェーン・ハリソンが当事者の声を6年間集めて仕上げた力作です。同化政策が続いたおよそ70年間のうち、それぞれの時代に生きた5人の子どもたちが、ひとつの施設に同居するという舞台演劇ならではの表現で、悲劇の本質をあぶり出しています。

Production still for "Stolen" (1998). L-R: Tammy Anderson as Anne, Stan Yarramunua as Sandy, Pauline Whyman as Shirley, Tony Briggs as Jimmy, Kylie Belling as Ruby. Photographer: Unknown

Production still for "Stolen" (1998). L-R: Tony Briggs as Jimmy, Pauline Whyman as Shirley, Kylie Belling as Ruby. Photographer: Unknown

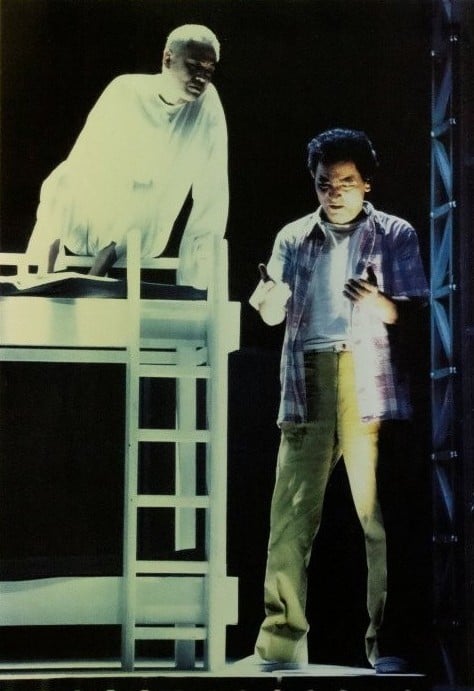

私はこの戯曲の日本語訳を担当し、演劇企画集団・楽天団に託して日本版を先行上演しました。そのあと、アボリジナルの劇作家・演出家であり、現在、豪日交流基金の理事であるウェズリー・イノック演出、先住民劇団イルビジェリとメルボルンの劇団プレイボックスによるオリジナルの舞台を字幕付きで上演し、同じ芸術祭での“競演”が実現しました。

演劇企画集団・楽天団による『ストールン』公演

ウェズリー・イノック

Credit Cassandra Hannagan

日本版上演後、舞台を観て泣いたというウェズリー・イノックは、日本人俳優の熱演を認めつつ、「アボリジナルとして生きた差別経験がなければ、あの役には到達できない」と語りました。実際、オーストラリア版では終幕後に先住民俳優が即興で自身の家族史を語り、観客は“いま目の前にいる当事者”と出会います。翻訳だけでは越えられないリアリティを見せつけられ、クロスカルチュラル演劇の限界と新たな可能性を感じたのを覚えています。

その背景には、日本の翻訳劇の歴史がありました。日本の近代演劇においては、歌舞伎や人形浄瑠璃しかなかった時代に、西洋の戯曲が一気に輸入されます。そこで、俳優たちは、今まで経験したことのない西洋人特有の表現(たとえばハグやキスなど)を“様式”として取り入れていきます。つまり、日本における翻訳劇は、固有の演技様式として発達してきたのです。

この日本における翻訳劇の様式美は、観衆にも浸透しすぎていて、もはや誰も気づかないレベルになっています。日本人がシェイクスピアを演じる際に、大げさな台詞まわしをしても誰も不自然とは思わない。つまり、日本の翻訳劇は、西洋文化を丸ごと抱え込み、自分たちの身体に無理やり取り込んできたわけです。

しかし、これが正解ではなく議論の余地があることを今回の『ストールン』の“競演”が教えてくれました。その役を演じる俳優で、かつ社会的な経験を持った人間が目の前にいることに意味がある——。これは私にとって、これまでの日本の翻訳劇の常識を根底から覆すような出来事で、そのことをマッコーリー大学大学院(ニュー・サウス・ウェールズ州)に在籍していたときの博士論文にも書きました。

ウェズリー・イノックらの努力により、オーストラリアにおけるアボリジナル俳優の活躍の場は増えています。オーストラリア政府もそれを支援して、今では、テレビドラマや演劇で、アボリジナルではない役を演じる俳優もいます。先ほど紹介した『家畜追いの妻』のリア・パーセルのようなパイオニアが、自分で戯曲を書き、役を切り拓いた成果がここにあります。そこには、人種ごとに割合を決めて配役するような安易なポリティカルコレクトネスの要素は一切ありません。

ウェズリー・イノックと

『家畜追いの妻 モリー・ジョンソンの伝説』のリア・パーセル監督とプロデュサーのベイン・スチュアートと

『ストールン』日本版上演で、私は日本人俳優にアボリジナルの役を演じさせるという挑戦をしました。あえてこの形で“競演”をしてみて、異論があるなら、徹底的に対話をすることによって、この経験を次の表現につなげていく——。クロスカルチュラル演劇の可能性をさらに広げるヒントをここから得られた気がします。

— 佐和田先生がオーストラリアの演劇に興味を持ち、深く関わっていくきっかけになったエピソードがあれば教えてください。

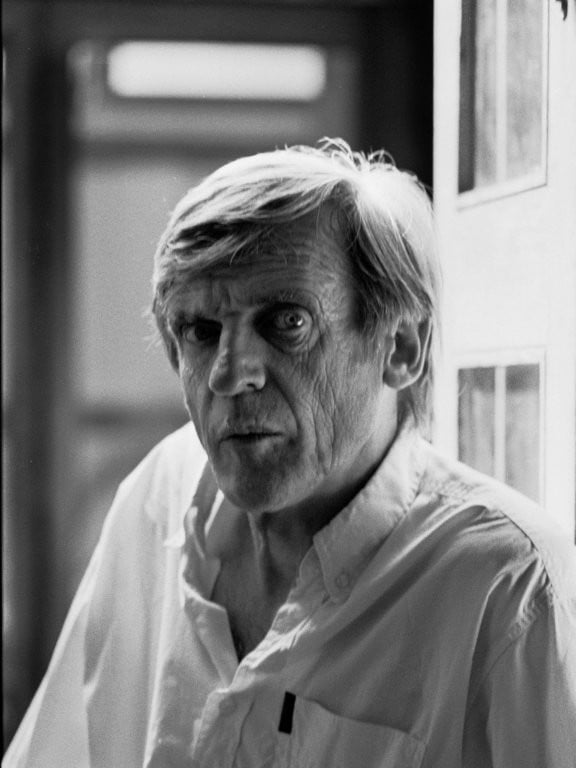

やはり、1995年の『フローティング・ワールド』日本語版上演ですね。作者のジョン・ロメリルは、戦争の謝罪もないまま、日本の観光客ばかりがオーストラリアを訪れる時代に、私のような若者がこの作品に関心を持っていることに感動してくれました。

ジョン・ロメリル

©金森マユ

この上演は、戦後 50 周年の節目に、日豪両国の「戦争の記憶」を舞台で交差させる大プロジェクトでした。東京国際舞台芸術フェスティバルとメルボルン国際芸術祭のプロデューサーが企画した“戯曲交換”で、互いの国が書いた戦争劇を相手国の言語で上演し合おうという挑戦だったのです。

私の仕事は、日本側で上演する『フローティング・ワールド』の日本語訳でした。第2次世界大戦の捕虜体験に取り憑かれ、やがて狂気に沈んでいくオーストラリア兵が主人公の話です。戦後に妻と一緒に日本を旅行することになった主人公は、日本に向かう船内で、日本軍の虐待を受けて死んでいった戦友の亡霊に苦しめられます。なぜお前は日本なんかに行くのか……と。結局、到着した横浜港で精神病院に収容され、そこで終幕となります。

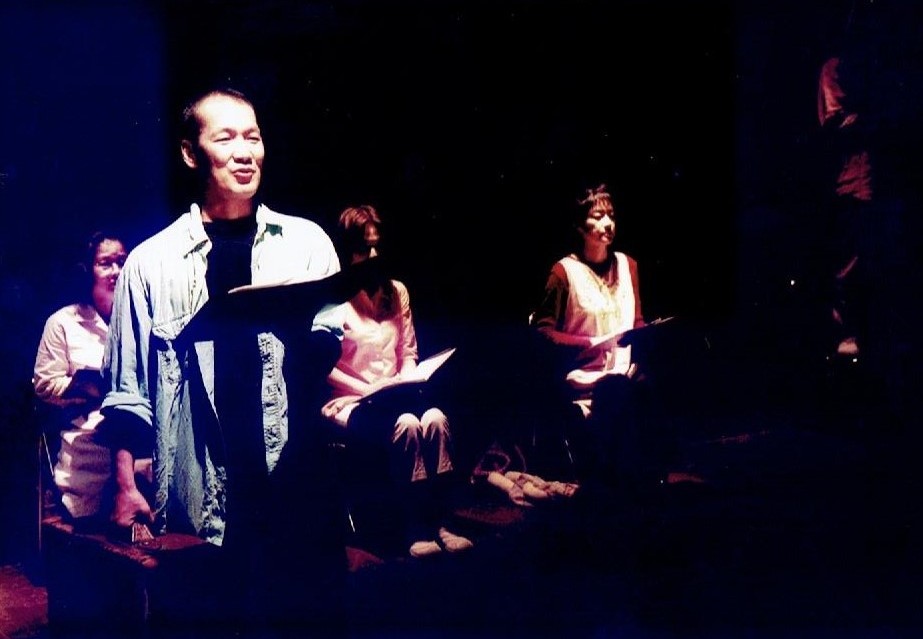

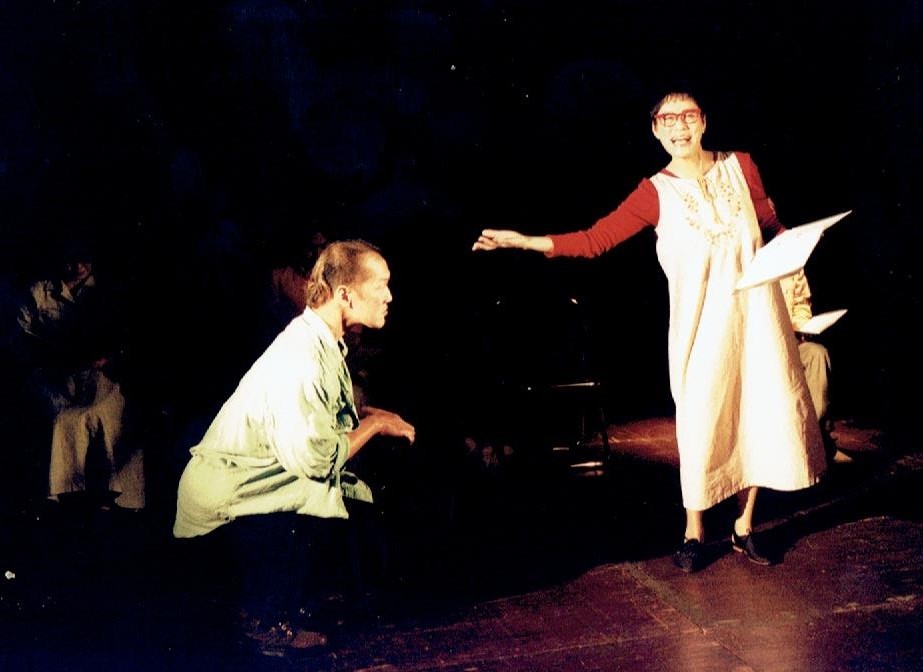

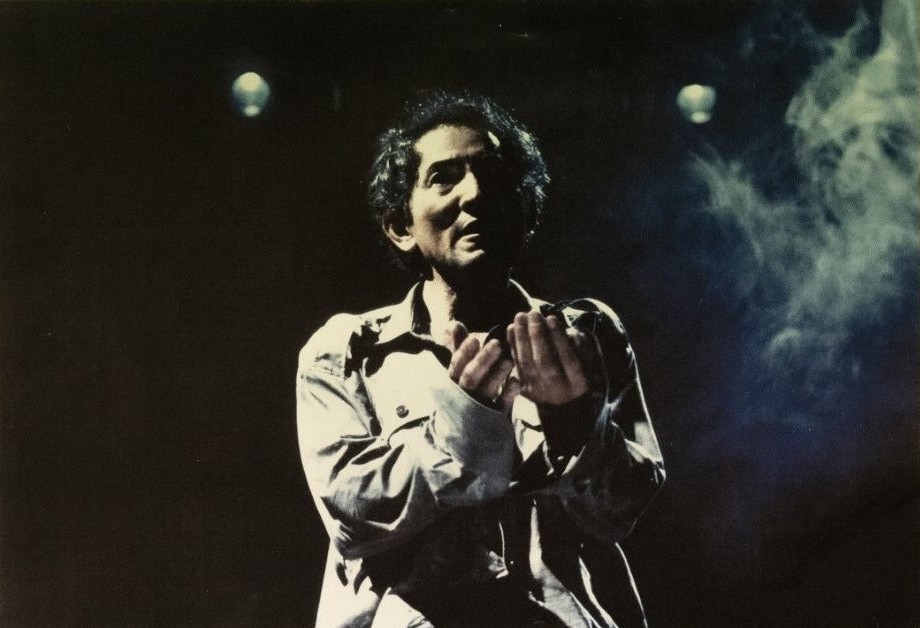

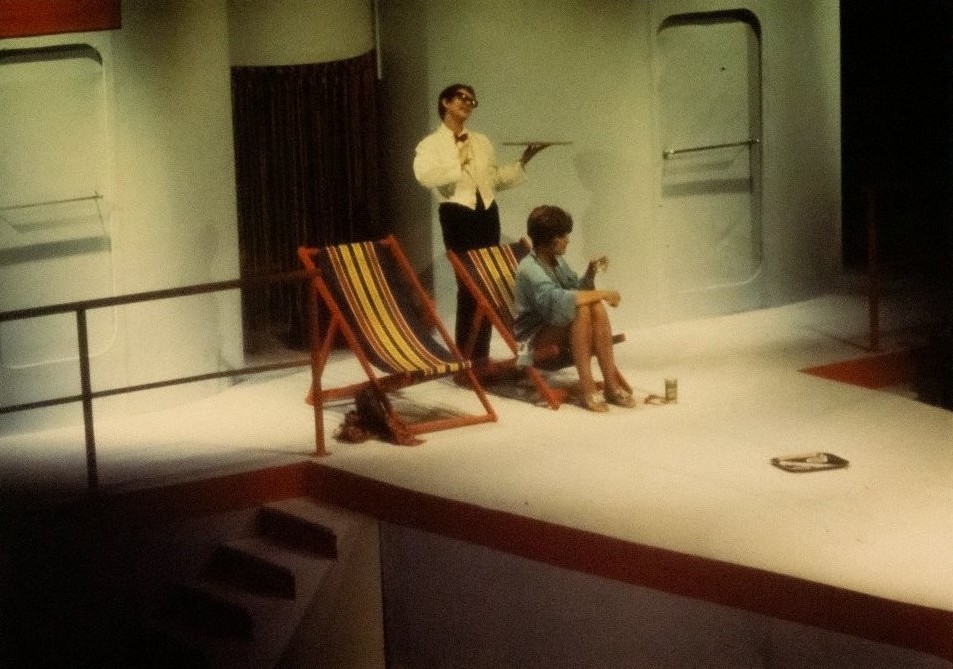

演出家・佐藤信(まこと)率いる劇団黒テントの俳優、さらに江戸糸あやつり人形で390年の歴史を持つ老舗・結城座まで巻き込み、日本語版の上演は実現しました。獅子舞の人形が船上を練り歩く場面では、オーストラリアの観客が「こんな舞台は見たことがない」と言ってくれました。

メルボルンの国際芸術祭における『フローティング・ワールド』日本語版上演

一方、メルボルン側は、日本人劇作家、田中千禾夫(ちかお)の 『マリアの首』を劇団プレイボックスが英語で演じました。これは、原爆で損壊した長崎の教会にあったマリア像に祈りを捧げる被爆者たちの物語です。オーストラリアでは、この作品が上演前から大きな注目を集めていました。

東京公演は、戦後 50 周年ゆえに戦争劇が乱立していたこともあり、新聞評こそ出たものの大騒ぎにはなりませんでした。観客アンケートを取ると、戦争体験世代は主人公に深く共感した一方、20〜30 代は「なぜ今さらこんな芝居を?」という反応でした。世代間のギャップに私は少なからずショックを受けました。

ところがメルボルン側の反応で、様相が一変します。オーストラリアの公共放送局SBS の全国ニュースはじめ各紙が私を取材し、メルボルンの新聞は「何千回もの謝罪に値する舞台—戦争はようやく終わった」という見出しを掲げました。オーストラリア兵の差別発言“Jap!”を日本人俳優が口にする光景は、かなり衝撃的だったようです。

あの夏、東京とメルボルンで交差した2つの舞台は、私にとって忘れがたい体験でした。そして今もなお、翻訳劇およびクロスカルチュラル演劇の可能性を問い続ける原点となっています。

— オーストラリアの演劇や文学に関するさまざまな研究活動の中で、豪日交流基金とどのような接点がありましたか?

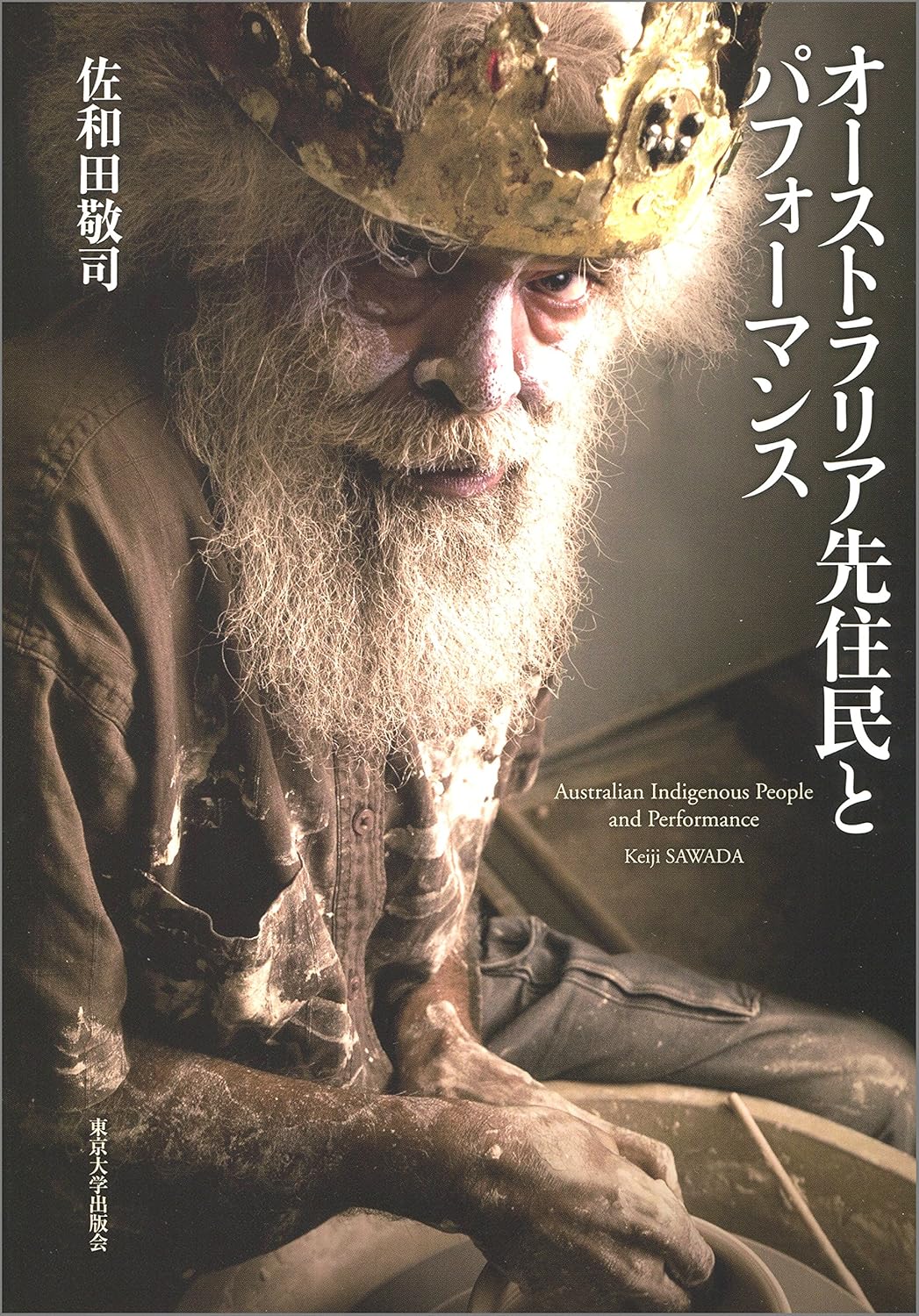

私のライフワークである『オーストラリア演劇叢書』の制作をはじめ、私が気づいていないところも含め、多くの支援をいただいていると思います。2017年には、豪日交流基金の支援で『オーストラリア先住民とパフォーマンス』(東京大学出版会)という著書も出版することができました。ここでは、社会的・文化的抑圧を生き抜いたアボリジナルの人びとが、自らのパフォーマンスを通じて何を表現するのかについて迫っています。

『オーストラリア先住民とパフォーマンス』

また、最新の共同プロジェクトとしては、『ヤスキチ・ムラカミ〜遠いレンズを通して』に関する書籍の出版があります。これは、オーストラリア在住の写真家で、パフォーマンス作家でもある金森マユさんが手がけた舞台作品で、戦前に日本からオーストラリアへ渡り、写真家・実業家として活躍した村上安吉の実話を基にしています。

金森さんを知ったのは、『The Heart of the Journey』という彼女が撮ったドキュメンタリー映画でした。これは、オーストラリア西部の街ブルームに住むアボリジナルの女性ルーシー・ダンさんの実話を基にした作品です。ルーシーさんは成人後、自身の父親が日本人であることを知ります。彼女はその後、金森さんと出会い、一緒に和歌山県太地町に父を訪ねる旅に出ます。太地町からは戦前戦後に多くの日本人が、ブルームに渡っていました。そこは、かつて真珠産業で栄えた町で、日本人ははじめは真珠貝採取のダイバーとして、戦後は真珠の養殖に貢献しました。

初めて訪れる日本の田舎町で、ルーシーさんは苦労の末、父親と再会します。文化も言葉も違うのに、顔がそっくりな彼女の日本人の兄弟と向き合うシーンはとても印象深く、思わず微笑ましい気持ちになりました。この作品は、350枚以上の写真と音声インタビュー、音楽で構成されていて、2000年にABCラジオと共同で制作・放送された後、ライブパフォーマンスとしても上演されました。日本でも2003年に渋谷シアター・イメージフォーラムで上演されています。

この当時、和歌山県からブルームへ渡った移住者たちの、顔役のような存在だったのが、どうやら村上安吉だったようなのです。金森さんは舞台『ヤスキチ・ムラカミ〜遠いレンズを通して』で、自らをモデルにした登場人物「マユ」を創作し、村上安吉という人物の足跡をたどっていきます。

村上安吉は、明治時代末期に日本からブルームに移住し、最初は日本人が営む商店に勤めていました。そこで出会った店主の妻から写真の技術を学び、次第に自ら写真を撮るようになっていきます。

村上安吉が撮影した写真は、独自の視点で、アボリジナルやアジア系の人々、そして日系移民たちの暮らしを写し出していました。こうした写真は、今となっては当時のオーストラリアの姿を知る上で非常に重要な記録資料となっています。彼は、第二次世界大戦が始まると、「敵性外国人」として拘束され、収容所でそのまま亡くなってしまいます。その際に、彼が撮りためた多くの写真や資料もほとんどが散逸してしまったそうです。

金森さんの舞台では、「マユ」が村上安吉の写真を探し求める旅に出るという形で物語が展開されます。あちこちを訪ね歩きながら、ついに彼の故郷である和歌山県の田並にたどり着きます。そこには、村上さんがかつて送った写真が奇跡的に残されていて、それを「マユ」が舞台で紹介します。実際の上演では、その写真も劇場に展示され、「こんな写真家がいたのか」と観客に驚きを与えていました。

私がこの作品で心を打たれたのは、村上安吉という人物が、日本人としてオーストラリアの多文化社会にしっかりと根を下ろし、写真という手段を通じてその姿を記録していたという事実です。私たちは往々にして、日本人の海外移民といえばハワイやアメリカ西海岸ばかりに目を向けがちですが、実はオーストラリアにもこうした先駆者がいたのです。

しかも、この作品は日本人が戦前からオーストラリア社会にどう関わってきたのか、という点をオーストラリアの観客に伝える大きな意味を持っています。オーストラリアで日本人といえば、「企業の駐在員」や「オーストラリアのサーフィンに憧れるワーホリの若者」といったイメージが強く、歴史的な背景や戦前からのつながりはほとんど知られていません。この作品を通じて、観客は「オーストラリアはヨーロッパ系移民の国ではなく、戦前から多様な民族がそれぞれの貢献をして成り立っていたのだ」という事実に触れることができます。

金森さんの舞台は、歴史の中に埋もれていた日本人の足跡を掘り起こしたという意味で、非常に重要な作品だと思っています。そこで、私はコロナ禍が収まりつつあった2022年6月に、早稲田大学小野記念講堂で、俳優座の菅田華絵さん演出による『ヤスキチ・ムラカミ』のリーディング公演を開催し、金森さんを招いたパネルディスカッションも行いました。さらに、2024年1月には、大阪大学中之島センターでも上演されました。このときは、早稲田大学の公演とは、また別の方が演出を手がけました。

早稲田大学での『ヤスキチ・ムラカミ』のリーディング公演

デザイン Chie Muraoka

現在は、金森さんが最初に書いた英語版の『ヤスキチ・ムラカミ〜遠いレンズを通して』、さらに、早稲田大学、大阪大学で上演した日本語版の戯曲、さらに、村上安吉が撮影した当時のオーストラリアの写真などを収録した書籍を制作しているところです。

— オーストラリア演劇・文学の研究者として、今後、実現したい夢や目標はありますか?

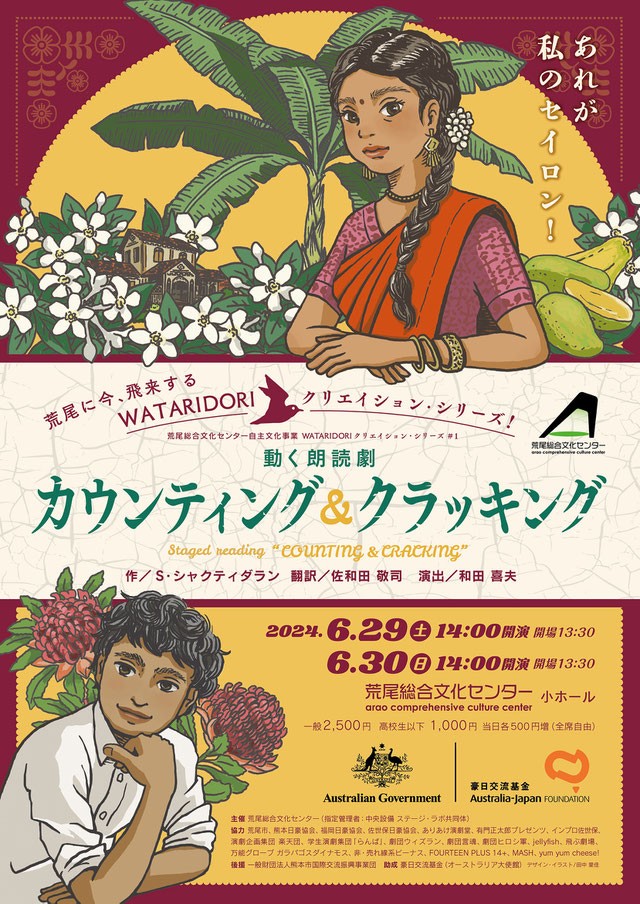

今後、発信していきたいのは、オーストラリアにおけるアジア系劇作家の作品ですね。最近、特に知ってほしいのが、『カウンティング&クラッキング』という戯曲です。アジア系オーストラリア人劇作家 S・シャクティダランによって書かれた作品で、まさにアジア系オーストラリア演劇のランドマーク的存在です。作者自身もスリランカ系オーストラリア人で、この物語もスリランカの内戦とそこからオーストラリアへ亡命した家族の物語が中心になっています。

主人公はスリランカ出身の女性ラーダ。彼女は内戦の混乱の中で夫が政府に捕まり、亡くなったと信じて、息子を連れてオーストラリアに亡命します。しかし、実は夫は生きていて、数十年の投獄生活の後に釈放され、オーストラリアに来ることになります。もうひとりの主要な登場人物が、ラーダの息子であるシダータ。彼は最初からオーストラリアで育った若者で、スリランカの言葉も話せず、自分のルーツには無関心だったのですが、家族の過去を知る中で次第に自分のアイデンティティと向き合うようになります。

ラーダは、スリランカを逃れる際に持ち出した祖父の遺灰をずっと抱えており、それをきちんと弔うという形で、彼女自身がスリランカ人としてのアイデンティティを取り戻していきます。シダータもまた、オーストラリア人であると同時に、スリランカ人である自分に向き合っていくのです。

この作品はオーストラリア社会が抱える「難民問題」にも鋭く切り込んでいます。2000年代のオーストラリアでは、戦争や内戦から逃れてくる難民たちが船でやってくる“ボートピープル”が大きな社会問題になっていました。ベトナム戦争の時代にはボートピープルを受け入れていたオーストラリアでも、21世紀には様々な意見が交わされています。

この作品は、現代のオーストラリアが直面する問題を、ひとつの家族の物語を通じて描き出しています。戯曲は2019年、アデレード・フェスティバルとシドニー・フェスティバルで初演され、大きな話題を呼びました。その後、イギリスのエディンバラやアメリカのニューヨークでも上演され、世界的な注目を集めました。

私自身、この作品の日本への紹介に関わりました。3年前の2022年に、日本演出者協会でリーディング上演を行い、作者のシャクティダランさんをオンラインで招いてトークセッションも実施しました。そして2024年には、熊本県荒尾市にある文化施設で、和田善夫さんの演出によって日本語でのリーディング公演が実現しました。この作品が持つ力を日本の皆さんにも感じてもらえる、貴重な機会になったと思っています。

.jpg)

熊本県での『カウンティング&クラッキング』公演

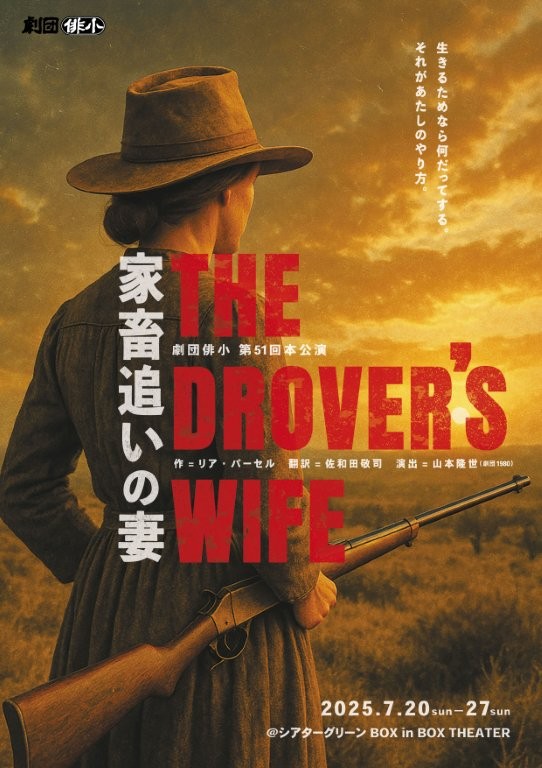

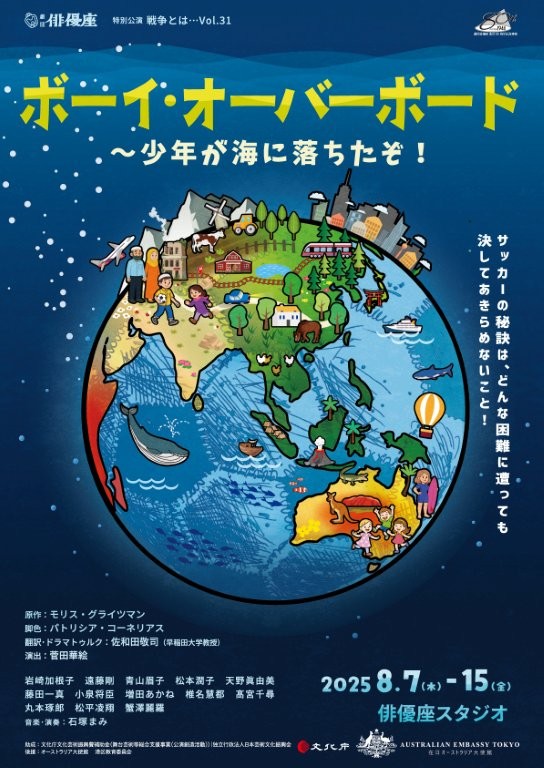

先ほども申し上げた『家畜追いの妻』が2025年に劇団俳小によって上演され、さらに俳優座による『ボーイ・オーバーボード』、2026年にも同じく俳優座による『ベイビーティース』などオーストラリア演劇の日本公演が続きます。『ヤスキチ・ムラカミ〜遠いレンズを通して』の舞台もさらに国内のいろいろな場所で上演できるといいですね。

劇団俳小『家畜追いの妻』公演

劇団俳優座『ボーイ・オーバーボード』公演

今後の目標ですが、研究者としては、これまで日本で上演されたオーストラリアの戯曲がどのように受け入れられたかをしっかり書籍として残したいと思って準備をしています。一方で、実践者としては、日本の演劇界におけるオーストラリア演劇の地位をもっと高めたいという思いがあります。そのためにも新しい戯曲をたくさん翻訳して、日本の皆さんに届けたいと思っています。

【プロフィール】

佐和田敬司

オーストラリア演劇研究者。翻訳家。早稲田大学法学学術院教授。1990年早稲田大学第一文学部英文学専修卒業。1992年同大学院文学研究科演劇学専攻修士課程修了。1995年 同専攻博士課程満期退学。2005年豪マッコーリー大学大学院批評文化研究専攻博士課程修了。PhD。早稲田大学で学生の指導にあたりながら、『オーストラリア演劇叢書』(オセアニア出版社)シリーズ(現在16巻まで刊行)の出版などを手がける。『オーストラリア先住民とパフォーマンス』(東京大学出版)など著書多数。2003年に戯曲『ストールン』『オナー』『嘆きの七段階』の翻訳で湯浅芳子賞を受賞。